商品詳細item detail

雲華焼灰器 辻井播磨造 共箱

| ▼道具の詳細 |

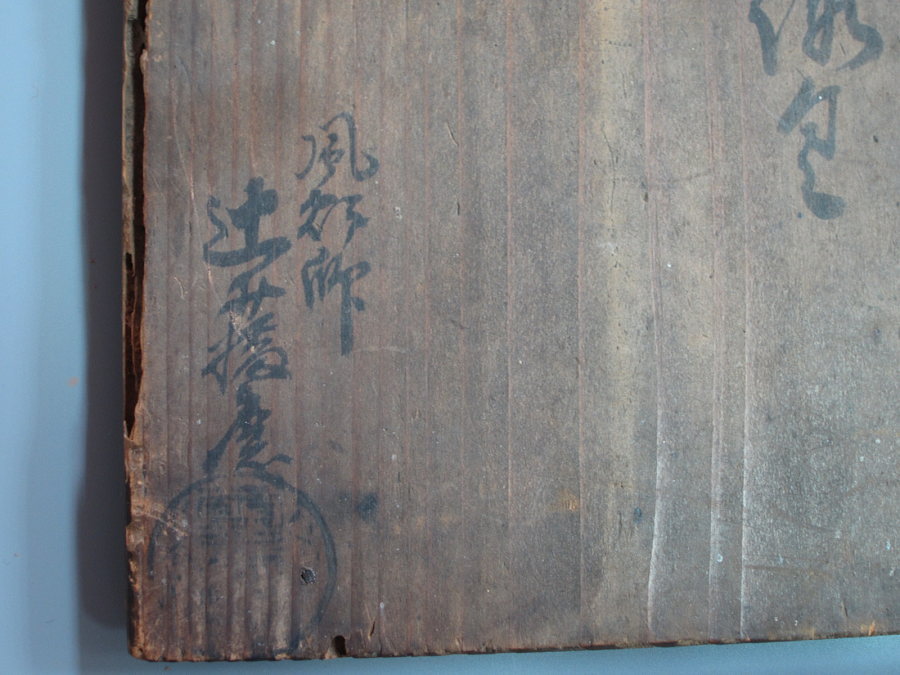

| 江戸初期から中期頃の名工と言われる京都の土風炉師、辻井播磨による大変珍しい灰器です。 赤く発色した端正な姿の灰器で、長次郎やノンコウの灰器の作風とは、一段異なった瀟洒な雰囲気です。 肌理の細かい土味、口縁は五岳状に上下を繰り返し、胴まわりに筋が入るこれらの特徴は、後世の土風炉師に大きな影響を与えたであろうと思われます。本作は、その手本となるような、貴重な作品と思います。 外周胴部、見込などは、播磨が砥石で磨き上げた形跡も明瞭に残っており、底には 辻井 播磨(小判印)と在銘になっているのも大変素晴らしいと思います。共箱には「雲花焼 灰保う路具(灰ほうろく)」とあり、作者名の筆跡、落款も本人作である証となっています。 ▽状態について 灰を扱う道具は、灰のアクなどにより経年劣化が激しいものが多いですが、本作は、大変すばらしい保存状態です。 ニュウやホツも無く、製作後約350年が経過していますが、この上ない保存状態です。 本作の最もダメージがある場所を見ても、底の在銘の脇の拡大写真のとおり、薄く剥落した程度です。 土味の性根も十分で、現状で何の問題もなく炭点前にお使い頂けます。 ▽大きさの考察と炉風炉、広間小間 本作の寸法は、胴径190mm×高65mmです。 楽家、永楽家、崇白など江戸末から現代の灰器のデータと比較すると、本作は、胴径は炉用灰器よりも少し小さく、高さは風炉用灰器より少し高い感じです。ちょうど炉、風炉と共用できるような大きさと思います。また、共箱には「一双」という表記がない事から、当時は灰器は一手の大きさで造られていたのかも知れません。 雲華焼は底が滑らかな事から、鱗灰を取りやすく風炉の時期にも良いです。 広間と小間の使い分けとしては、現代的に言えば、広間の道具に分類されると思います。 しかし、他の道具との取り合わせによって、小間で用いても良いように思います。 |

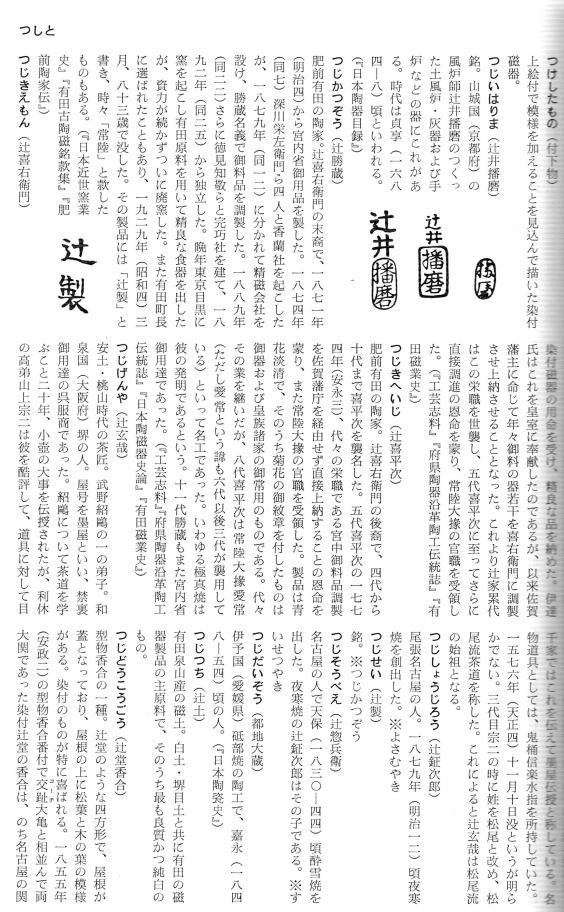

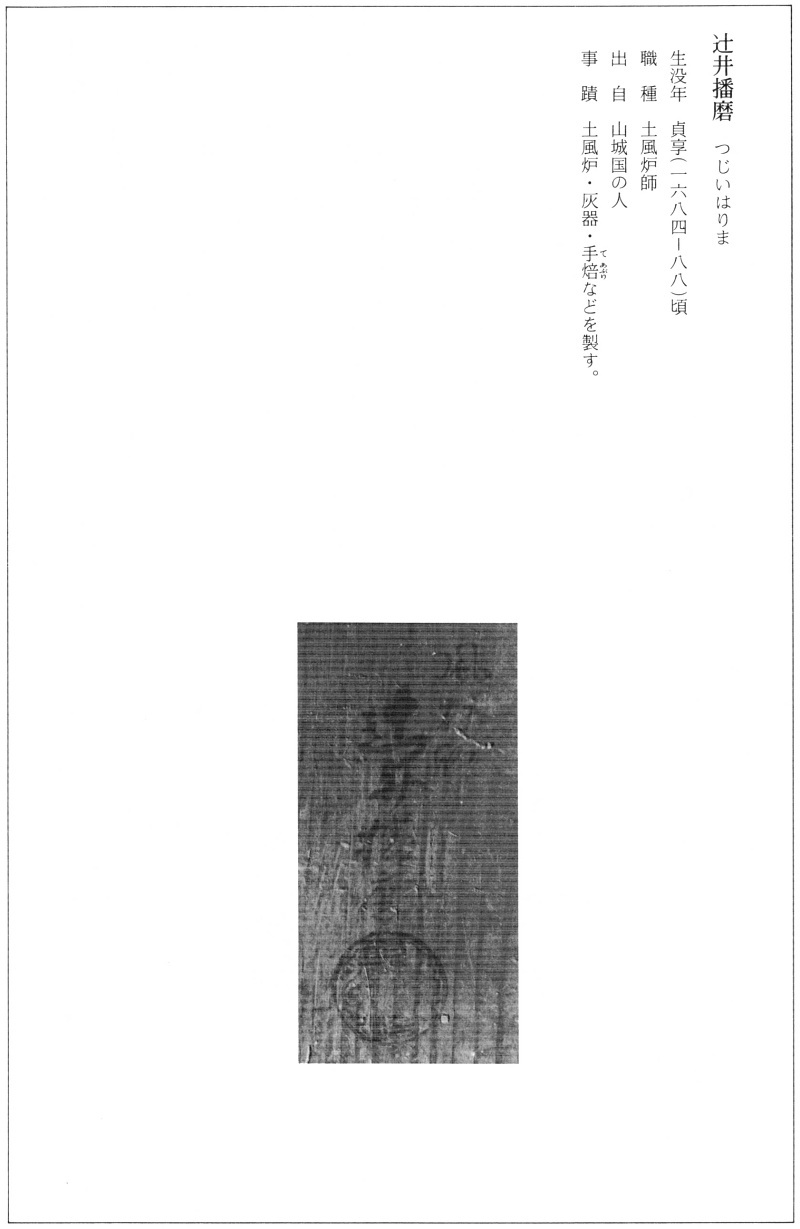

| ▼作者について |

| 辻井播磨(つじい・はりま) 山城国(京都)の土風炉師。貞享年間(1684)頃に活躍したと伝えられる。 土風炉、灰器、手焙などを製す。 |

| ▼寸法 |

| 径190mm×高65mm |

| ▼価格 |

| 250,000円[税込] |